Africanismos en uso en Puerto Rico

Africanismos en uso en Puerto Rico

Dra. Ilsa López-Vallés, Lingüista

Hace algún tiempo en Facebook apareció un artículo que alegaba que la raza perfecta, en cuanto a características físicas se refiere, lo era la puertorriqueña. Para el biólogo y científico Lior Patcher de la Universidad de Berkerly en California, nuestra raza tenía todos los componentes necesarios debido a la mezcolanza de rasgos taínos, europeos y africanos, para la creación de lo más cercano a la perfección física. Para Patcher, los genes del “humano perfecto” corresponden a distintos grupos raciales.

El artículo hacía referencia a celebridades boricuas muy atractivas como Jennifer López y Ricky Martin. Como lingüista, no pude evitar pensar que si bien es cierto que ponía en duda lo de la perfección física, no podía hacer lo mismo con el lenguaje, ya que reconocía que el mismo se había nutrido y enriquecido de por lo menos seis lenguas que germinó en el español que hablamos hoy día en Puerto Rico. Entiéndase las influencias del inglés, francés, taíno, africano, árabe, extranjerismos y por supuesto el español.

El puertorriqueño usa anglicismos, galicismos, indigenismos y africanismos en sus pláticas coloquiales y cotidianas. Algunos galicismos más comunes lo son avant-garde por vanguardia, chef por cocinero, chofer por conductor y debut por estreno, entre otros. Los anglicismos nos resultan más reconocibles: lonche por almuerzo, norsa por enfermera y rufo por techo. Nuestro vocabulario contiene muchos indigenismos que sobrevivieron la masacre lingüística de la invasión española.

La mayoría de los indigenismos son toponímicos; 34 pueblos de los 78 municipios en la isla tienen nombres indígenas: Caguas, Bayamón, Cupey, Cayey, Yabucoa, Humacao. Otras palabras derivadas del taíno comúnmente utilizadas lo son maiz, canoa, hamaca y Boricu’a el cual significa gente valiente.

La influencia árabe también se hace notar en el español borincano con aproximadamente 4,000 palabras en su haber: almanaque, álgebra, alcohol, alcalde, taza, jarra y almohada. No debemos pasar por alto algunos extranjerismos que se han colado en el español contemporáneo: a capella, de origen italiano; tsunami, de raíz japonés ya priori, proveniente del latín. Los africanismos son más limitados y no pasan de 100 vocablos.

Salvador Tió reconoció que indudablemente hay muchas influencias multiculturales y verbales que formaron el español del puertorriqueño. Comparto un poema corto del escritor/poeta puertorriqueño Salvador Tió titulado Fracatán de tirabuzones que celebra el legado lingüístico que enriqueció nuestro idioma:

Hablo español cuando digo maví, bilí, coquí, moriviví. O cuando digo mofongo, candungo, changa que traen ritmo y sabor de África. O cuando digo bohío, canagüey, conuco, batey, mamey: dulces voces indígenas.

O cuando nombro lugares: valles o ríos: Mayagüez, Guayama, Río Grande de Loíza, o hablo del valle de Caguas o de las aterciopeladas vegas de Cayey, estoy retratando pueblos y lugares con palabras que nunca antes había hallado nuestra lengua hasta que tropezó con ellos en su glorioso andareguiar.

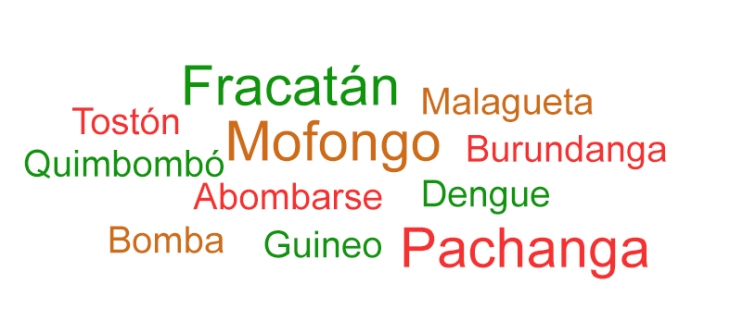

Les mencioné algunas palabras derivadas de otras lenguas que componen la variedad de español que se habla informalmente en Puerto Rico. Pero lo cierto es que a diario usamos palabras que ignoramos provienen de África. Cuando decimos “Fulano vive en el jurutungo viejo” la palabra “jurutungo”que significa ‘lugar muy lejano’ enfatiza lo desconocido del lugar y es una palabra africana.Asimismo, quimbamba es sinónimo de ‘lugar remoto’.

Por lo general, los africanismos son polisilábicos y rítmicos. La duplicación de palabras o sílabas es una característica africana. Recordemos los vocablos ñe, ñe, ñe que significa tonterías , bembé: fiesta; gongolí: gusano; mondongo: adorno ridículo (no se refiere a comida); quimbombó: fruto comestible; che che:valentón; cocolo: de rasgos negroides; balele: baile de tambor, etcétera.

La duplicación silábica o de vocales es la que le añade el sonsoneo, casi musical a las palabras derivadas de África: burundanga:mezcla; chévere: agradable; quimbamba: lugar lejano; marifinga: comida; pachanga: baile; malagueta: árbol silvestre.

Muchos de los africanismos en Puerto Rico se encuentran en los nombres de plantas, frutas y árboles: anamú (planta), belembe (planta) quimbombó, malanga, ñame, gandúl, guineo, balatá (árbol), massaranduba (árbol).

Asimismo, se asocian las fiestas, los festines, e instrumentos musicales con vocablos africanos: bembé, jolgorio, bachata, pachanga, balele, bomba, bambulaé (son de bomba), candungué (nombre de baile de bomba), cocobalé (nombre de baile de bomba), curiquinqué (baile de bomba), baquiné, bongó y tambor.

El movimiento, el sanguleteo del caminar suele asociarse con la afrodescendencia. Hago referencia a los poemas del escritor Puertorriqueño Luis Palés Matos quien utiliza lenguaje africano para resaltar el movimiento de las caderas y traseros voluptuosos de la mujer afro-antillana en sus poemas. Tomo por ejemplo el poema titulado Danza negra:

Rompen los junjunes en furiosa u. Los gongos trepidan con profunda o. Es la raza negra que ondulando va en el ritmo gordo del mariyandá. Llegan los botucos a la fiesta ya. Danza que te danza la negra se da.

Estos versos denotan musicalidad en los movimientos de su personaje. Palés utiliza hábilmente vocablos afro-negroides que simbolizan fiesta, baile (mariyandá) y sonido (junjunes). La selección de palabras para describir el movimiento y sonsoneo es evidente en su Majestad negra

Culipandeando la Reina avanza, y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen, masa con masa, exprime ritmos, suda que sangra, y la molienda culmina en danza.

Palés Matos, aunque no fue el único escritor en resaltar la afrodescendencia, es hasta ahora el poeta puertorriqeño quien más ha celebrado la influencia afro-negroide de la isla en su poesía. El estribillo !Aylelolé, lelola! !aylololé, lololá! que acompaña muchas de las canciones campesinas y de trovadores, tiene sus raíces afro-antillanas también.

Nuestra comida criolla, de la cual nos sentimos muy orgullosos, no se escapa de la influencia africana. La sazón de nuestros platos lleva los ingredientes de tierras lejanas al igual que locales. Ese plato típico que tanto nos gusta y que nos encanta ordenar de almuerzo o cena en restaurantes del país: el mofongo, también representa la influencia africana.

Un dato curioso de este manjar es que hay variaciones en otras islas caribeñas como Cuba y Santo Domingo. En Santo Domingo lo llaman mangú y suele prepararse distinto a como lo hacemos aquí. La isla vecina le añade mantequilla y cebolla y se consume de desayuno, almuerzo y cena. En Cuba lo llaman fufú.

Mi curiosidad por descubrir la etimología de la palabra fufú me llevó a conducir un trabajo investigativo. Resulta que durante el proceso de re-localización de personas esclavizadas provenientes de distintas islas anglófonas, los que llegaron a Cuba poseían conocimiento previo de vocablos en inglés ya que habían sido entrenados por europeos anglosajones.

El llamado para el almuerzo, que representaba una breve interrupción de sus arduas labores en las fincas de café y azúcar, lo era la duplicación de la palabra en inglés food, food. Dicho almuerzo se componía de plátanos majados y otras viandas con agua para suavizar la masa; es ahí donde se origina la palabra de la versión cubana de nuestro mofongo, el fufú. Sin embargo, cabe señalar que para el puertorriqueño, fufú significa un hechizo o maleficio.

Uno de los complementos que no falta en una mesa borincana son los tostones, frituritas aplanadas de plátano verde. La palabra tostón es un africanismo. Consumimos, además, el ñame,malanga, funche, marifinga, gandules, y guineo. Es interesante mencionar que somos los únicos hispanoparlantes que llamamos al banano, guineo.

Hay africanismos que resultan graciosos al pronunciar como ñoco: persona que le falta un dedo; ñangotarse: acuclillarse; sambumbia: comida mal preparada; titingó: alboroto; quimbamba: lugar lejano; quimbombó: fruto comestible; enfuncharse: enojarse y abombarse: cojer mal olor.

Un africanismo que no resulta tan gracioso por ser representativo de una enfermedad severa que es transmitida por el mosquito aedes aegypti lo es el dengue. Uno de los remedios que utilizaban las mamás para aliviar el dolor muscular y flojera causada por el dengue era dar baños de alcoholado con malagueta, otra palabra derivada del África que se refiere a un árbol con propiedades medicinales aromáticas. Un catarro común o una gripe se conoce como monga, otro léxico africano.

Algunos rasgos lingüísticos que reflejan el africanismo en Puerto Rico lo son la aspiración de la ‘s’ al final o entremedio de palabras como por ejemplo: ejta, ejtá y la eliminación de la ‘s’ al final: corazonej, buzonej y neveraj. Otro rasgo es que no se hace distinción al pronunciar la ‘z’ y ‘s’: zanja, soldado. La sustitución de la ‘r’ por ‘l’ es también una característica de la lengua africana: alte por arte, solal por solar, alcilla por arcilla.

Una de las características más notables lo es la pérdida de la ‘d’ intervocálica: ‘ado,’ ada’ por ‘ao,’ ‘á’: abochornao, afilao, acongojá, presentá. Tampoco se distingue diferencia alguna entre la ‘ll’ y la ‘y’, mejor conocido como yeísmo: llegué, lluvia, yegua, yerba.

La influencia africana en el español de Puerto Rico es evidentemente notable. Las personas esclavizadas traídas a la isla contribuyeron significativamente con su cultura, lengua y costumbres. Con su llegada al Nuevo Mundo surgieron nuevos vocablos y frases que eran necesarias para identificar lo desconocido: massanranduba y balatá (árboles provenientes de África que crecen en Puerto Rico).

La mezcla de razas también hizo necesario la creación de terminología que representara la nueva etnia que germinaba como resultado de la mezcla racial. Como consecuencia, en Puerto Rico se crearon neologismos raciales tales como el jabao, blanco con raja, colorao, grifo, piel canela, prieto, café con leche, moreno, albino, trigueño, indio, ect.

El español borincano indubablemente es distinctivo de otros hispanoparlantes. La influencia de las lenguas anglosajonas, indígenas, francesas, africanas, árabes y en menor o mayor grado, los extranjerismos han contribuído con la diversidad de nuestro idioma. Dichas influencias enriquecen la lengua siempre y cuando no sirvan para sustituir el vocablo ya existente en el idioma original.

Reflexiono y cuestiono cuando un anglicismo o extranjerismo corroe una palabra en el idioma oriundo. Por ejemplo, si ya tenemos un vocablo que representa el baloncesto, ¿porqué sustituirlo por basquetból? Asimismo, futból por balonpie, parquin por estacionamiento, party por fiesta.

Mi conclusión es que debemos discernir cuándo un extranjerismo viene a enaltecer o a estropear nuestro idioma. Según somos cautelosos en invitar a personas extrañas al patio de nuestras casas, seámoslo también con nuestro idioma en no permitir que vocablos, que lejos de enriquecer, empobrecen el habla del borincano.

Referencias

http://cnnespanol.cnn.com/2014/12/04/el-humano-perfecto-es-puertorriqueno-segun-un-estudio/

http://www.yerbabruja.com/pueblos/formacion.html

http://historiadelespanolw10.wikispaces.com/La+influencia+africana+en+el+dialecto+y+la+cultura+de+Puerto+Rico

http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/serlatinoetniarazauorigen-columna-2070066/

http://centrociberneticocayey.blogspot.com/2011/10/diccionario-de-africanismos.html

http://cai.bc.inter.edu/CIBERINFO/ciber-info_africanismos.htm

http://historiadelespanol- w10.wikispaces.com/La+influencia+africana+en+el+dialecto+y+la+cultura+de+Puerto+Rico

Un pensamiento